Dicono.

Dicono che sia arrivato in paese con la pioggia tenace di novembre. Lo videro una notte, un’ombra scura che marciava nella nebbia. Si fermò sul ponte che scavalca l’Adda e fissò il vuoto sotto. Dicono che parlasse tra sé. Come una preghiera.

Dicono che non abbia un nome, una famiglia, una patria.

Dicono che sia un viandante solitario, gran lavoratore, schiavo assiduo della terra.

Dicono che mangi soltanto pane, che lo spezzi senza fare briciole, con le sue unghie tozze di animale.

Dicono che abbia ucciso un uomo.

Che sia stato in galera. E sia fuggito in circostanze misteriose, dopo aver corrotto il guardiano del turno di domenica.

Dicono che piaccia alle donne. Che le faccia impazzire, quando vedono il suo corpo nudo, la cicatrice sul petto ancora fresca, a sollevarsi insieme al battito del cuore.

Dicono che sia meglio non incrociare il suo sguardo.

Perché forse c’è un demonio, dietro quelle pupille scure.

Dicono che parli la lingua dei cani. Perché fu il morso di un molosso nero, quand’era bambino, a lasciarlo claudicante e rabbioso, sul sagrato del cimitero.

Di quell’uomo dicono tutto. E ancora di più. Ne parlano in cucina, al mercato, nei bar.

È un rumore brulicante e senza posa.

Lui intanto cammina. Avanza a volte lento, a volte più veloce.

Vive.

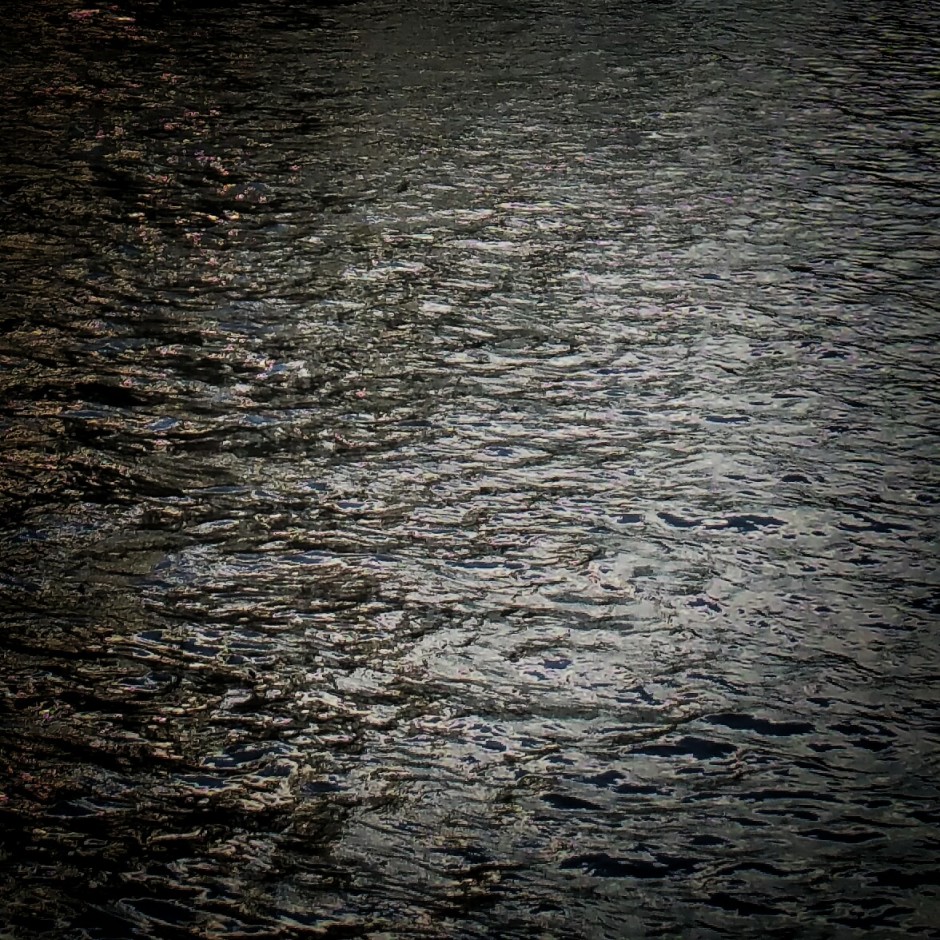

Al tramonto si siede sulla riva del fiume. Sente l’umido sotto le natiche, quando affonda il corpo tra gli sterpi, regno di rospi e di lumache. Vede le parole della gente. Le guarda dissolversi tra le increspature dell’acqua scura, nei mulinelli che portano tutto a fondo, tra i denti aguzzi delle carpe grasse.

È allora che sorride.

Perché è nato fortunato: ha le orecchie sorde alle voci degli uomini.

1 Commento

Enzo

25 Maggio 2018 at 6:29

Ed è davvero fortunato ad avere le orecchie sorde alle voci. Complimenti Francesca. Buona giornata